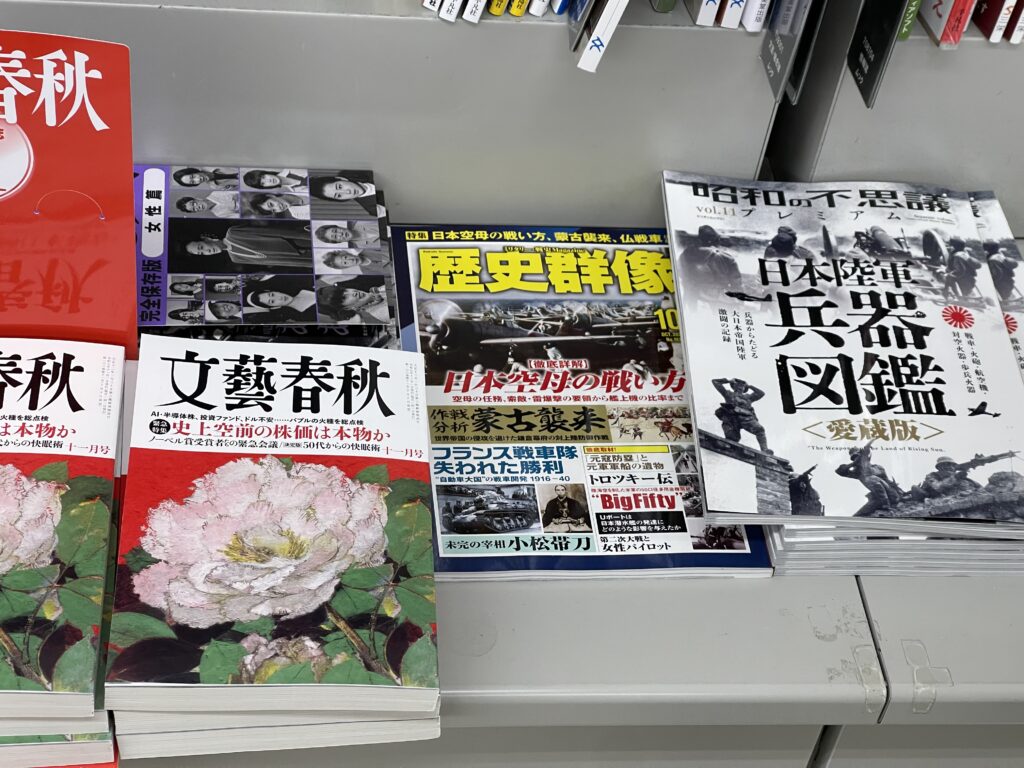

「こーゆー保守雑誌って売れてんの?」

「うむむ・・・この猥雑さ。えせ保守というより、エロ保守」

「ははは・・・」

「昔は、『諸君』とか『正論』とかあったな」

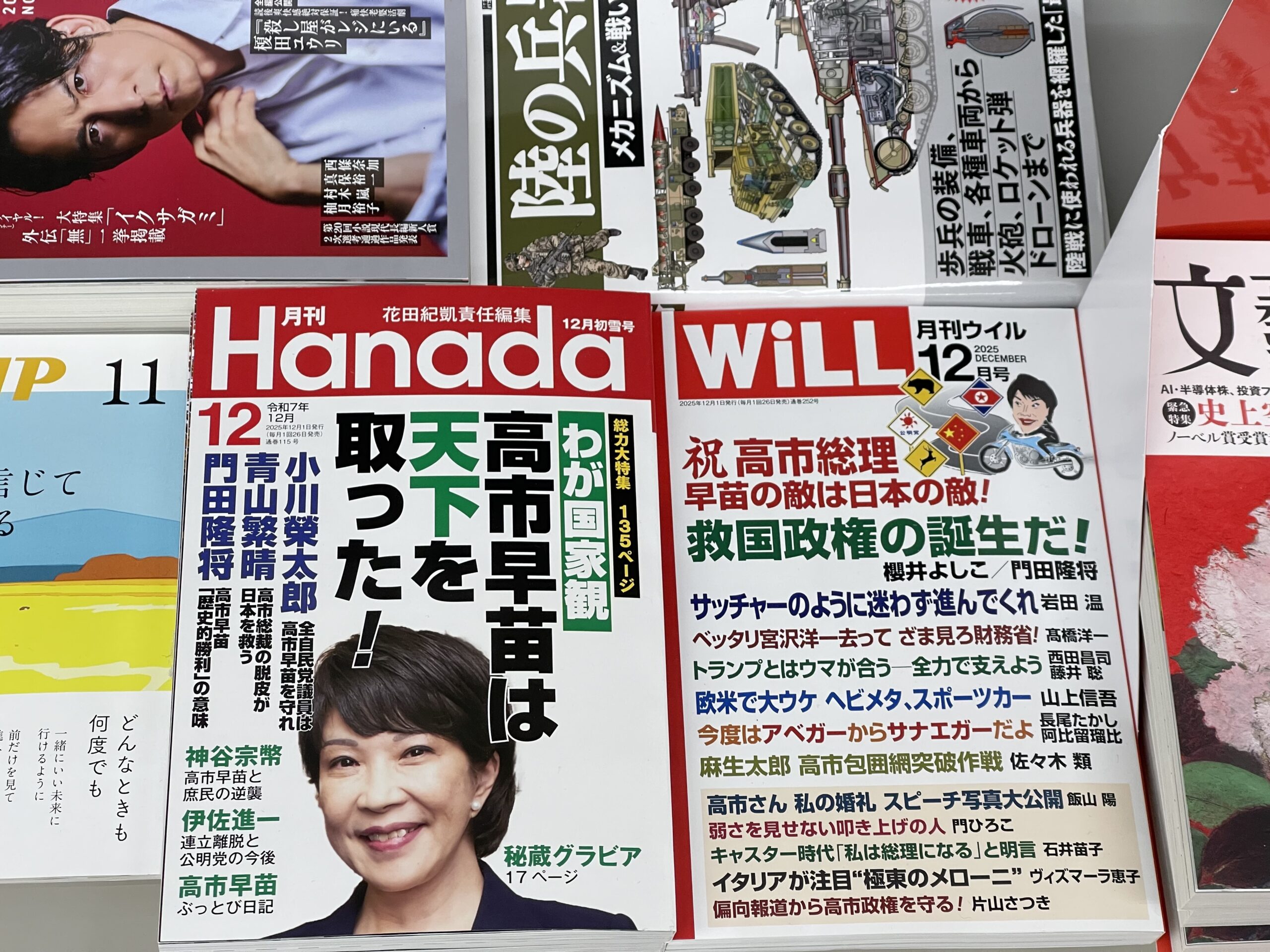

「今は、『Will』とか『Hanada』な。田舎の本屋(TSUTAYAとか)に置いてあるのは何故かこっち。でも内容が偏ってすごくカルトイデオロギー臭が強い・・・」

「売れてる?」

「内容はお粗末なのに売れてる(支持されている)って・・・なんかデジャブ感覚があるなぁ・・・」

「それな」

「右翼でもないのに右翼雑誌に見えるものを作っている」月刊『Hanada』編集部をなぜ私は去ったのか

【著者に聞く】『「“右翼”雑誌」の舞台裏』の梶原麻衣子が語る、月刊『Hanada』の知られざる本質

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/86300

安倍晋三元首相を見出しで褒め称えてきた雑誌がある。保守系雑誌として知られる月刊『Hanada』だ。この雑誌を立ち上げた花田紀凱編集長は、かつて週刊文春の編集長を務め、タカ派の論調で売り上げを伸ばした。82歳になった稀代の編集長は、今日も雑誌の表紙を強烈な見出しで飾る。

なぜ『Hanada』はこれほどイデオロギーを前面に押し出すのか。編集部内ではどんなやり取りがあるのか。『「“右翼”雑誌」の舞台裏』(星海社)の著者で、花田編集長のもとで約13年働いた編集者の梶原麻衣子氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)

──月刊『WiLL』と、そこから分離してできた月刊『Hanada』について書かれています。どのようにしてこうした保守系雑誌に関わるようになったのでしょうか?

梶原麻衣子氏(以下、梶原):『WiLL』は2004年11月にワックという出版社から創刊号が出た雑誌です。ワックは、書籍と自衛隊関係の映像を作っている会社で、社長の鈴木隆一さんと花田編集長はそれ以前からの知り合いでした。

花田さんは文藝春秋を退社した後に朝日新聞に行き、角川書店に行き、宣伝会議に行き、そこを離れた後にワックの鈴木社長から「保守雑誌を作りたい」と声をかけられ『WiLL』の立ち上げに至りました。「文藝春秋を目指す」というのが2人の目標でした。

その頃の私は社会人2年目のシステムエンジニア(SE)でした。もともと保守系雑誌を好んで読んでいましたが、『WiLL』という新しい雑誌が出たと知り、4号目から読み始め、それまで読んでいた『諸君!』や『正論』より若者向けで、自分にぴったりだと感じていました。

やがて花田編集長が「マスコミの学校」を始めました。これは宣伝会議で花田さんが手がけていたライター育成講座をワックに移ってから再開したものです。

私はその頃、この先もSEを続けていくべきか悩んでいました。語学の勉強と仕事がセットでできる、パソコン系の会社が運営する中国留学研修プログラムがあり、そこに参加することも考えていましたが、『WiLL』に掲載されたライター育成講座を見て、半年1期なのでそれを受けてから進路を決めることにしたのです。

講座の募集は他の雑誌にも掲載されていたらしく、そちらを見て来た人がほとんどで、『WiLL』が好きというより、マスコミの仕事に興味がある人が集まっていました。ですから、行ってみたら私が最右翼でした。講座の中では、企画を出して文章を書く課題も出るのですが、私が書く内容も右寄りでした。

ちょうど講座が終わるタイミングで『WiLL』編集部に1人欠員が出て、「君どう?」「右寄りだしいいんじゃない?」と声をかけていただきました。こうして『WiLL』編集部に入ったのが2005年11月のことです。

編集部内でも「すごい右翼が来るらしいよ」と少し話題になっていたみたいで、入ってみたら、そこでも私が最右翼でした。当時の『WiLL』の編集部がなぜそれほど右寄りではなかったかというと、花田さんが他の雑誌や先のライター養成講座の受講生から連れてきたメンバーで構成していたからで、思想的に集まった人たちではなかったからです。

————————————————————-

https://www.sankei.com/article/20250215-L22WO7BXCRGLVB7J7PPVHI6XLU/?outputType=theme_monthly-seiron

勘違いする「愛国者」たち?保守系総合誌への苦言 江崎道朗

「正論」3月号 連載「SEIRON時評」

2025/2/15 12:00

今号(令和七年三月号)をもってSEIRON時評の担当を終えることになる。

平成二十六年(二〇一四年五月号)から十年余り書いてきたのでその数も今回で百二十二回を数える。毎月、多くの総合誌の論考や各省庁・シンクタンクのレポートなどを読み、現在何が問題になっているかを紹介すると共に、私なりにその是非を論じてきた。それは実に楽しい知的営為であった。

振り返ると、この十年、論壇の在り方は大きく変わってきた。連載を始めた二〇一四年は、第二次安倍晋三政権が発足して二年のときだ。米国のバラク・オバマ民主党政権との関係は必ずしも良くはなかったものの、アベノミクスによる日本経済再生への期待と、特定秘密保護法や平和安保法制の制定という国家の安全保障体制の再構築に向けた、ある種の高揚感に包まれた時期でもあった。

左派は「戦争法案反対」「軍靴の音が聞こえる」などと反戦平和の政治宣伝を繰り返したが、国民の大勢は冷静で安倍自民党は国政選挙で連戦連勝を続けた。この第二次安倍政権の連戦連勝と国家の安全保障政策の進展、中国の経済的軍事的台頭と米中対立の激化、そしてウクライナ戦争に代表される国際情勢の激変のなかで保守系の論壇は大きく変わってきた。

その変化を、ここでは四点、指摘したい。

保守系総合誌の「週刊誌」化

第一が保守系総合誌の「週刊誌」化だ。安倍総理をはじめとする特定の政治家を讃える一方で、左派・リベラル系の政治家、マスコミを批判する議論が急増していく。しかもその論調は年々感情的になってきて、しっかりとした根拠もなく政治家、学者の言動をあれこれとこき下ろす傾向が強まっている。「〇〇は親中派で信用できない」「〇〇は中国系企業とつながっている」みたいな感じだ。

近年ではその傾向がさらに悪化し、明確な根拠がなくとも「〇〇疑惑」と付けさえすれば特定の政治家や学者を貶めてもいいかのような、煽動的な見出し、誌面づくりが目立つ。誠に残念なことだが、有名人に対する誹謗中傷を書いて溜飲を下げる週刊誌の手法が保守系の総合誌でも定着しつつあるのだ。

その結果、あたかも誰かを「売国奴」「親中派」とレッテル貼りをすることが日本を良くすることだと勘違いする「愛国者」が増えてしまったように見える。現にこの「愛国者」たちの中には、SNSなどで特定の政治家や学者に対して誹謗中傷を繰り返す人も現れ、一種の社会問題になりつつある。

かくしてインターネット上の誹謗中傷に対する取り締まりは強化された。二〇二二年七月七日から侮辱罪の法定刑が引き上げられ、改正前は「拘留又は科料」だった法定刑に「一年以下の懲役・禁錮または三十万円以下の罰金」が追加された。これにより公訴時効が一年から三年に延長され、捜査機関が侮辱罪の立件により積極的になる可能性が高まった。同じ二〇二二年に「プロバイダ責任制限法」も改正され、発信者情報開示の手続きが簡素化された。

根拠なき誹謗中傷の横行が政府による規制強化を招いてしまったわけだ。

国家安保の実務家の発信が増えた

第二に、総合誌の週刊誌化が進む一方で、第二次安倍政権以降の国家安全保障政策の進展を受けてその実務を担当してきた官邸、外務省、防衛省・自衛隊、海上保安庁などの各省庁の幹部OBがその経験を踏まえて積極的に発信するようになってきた。

特に自衛隊幹部OBはどちらかというと、公務員の守秘義務を過剰に気にして発言を控えがちだった。しかもシビリアン・コントロールに対する間違った解釈から戦後長らく、自衛隊幹部OBが日本の政治に関わる発言をすると、厳しく批判されることが多かった。

だが、第二次安倍政権以降、急激に進展する現在進行形の安全保障政策、特に日米同盟の現代化、豪英仏加印などの外国軍との交流・連携強化などについて、その現場の実態を説明できるのは幹部OBだけだ。そこで防衛省・自衛隊幹部OBらがその実態を積極的に発信するようになったし、そうした発言を日本の世論も容認するようになった。

ただし、ここ数年、こうした実務家を積極的に登用し、国家安全保障政策を正面から論じてきた月刊正論の部数は必ずしも伸びなかった。逆に粗雑なレッテル貼り、粗探しをして読者の溜飲を下げる原稿を載せた方が売れるという話を聞くことが多く、暗澹たる思いを抱かざるを得ない。

各省庁の専門誌やシンクタンク

とは言え、専門的な議論の場がなければ、国策は前に進まない。そして幸いなことに、保守系の総合誌が専門的な議論をあまり扱わなくなった一方で、各省庁や民間シンクタンクが国家の安全保障に精力的に取り組み、専門的な論考を公表するようになった。これが第三の論点だ。

その代表格が外務省系で国内唯一の外交専門誌『外交』や財務省が発行する月刊の政策広報誌『ファイナンス』、防衛省防衛研究所発行の学術誌『安全保障戦略研究』『中国安全保障レポート』『戦史研究年報』、そして国内外の安全保障のテーマについてタイムリーな論評をする「NIDSコメンタリー」などだ。特に防衛省防衛研究所の各種レポートの質の高さは目を見張るものがある。

一方、国会図書館が発行している、国政上の重要課題について背景や論点を簡潔にまとめた『調査と情報|Issue Brief』もかなり有用だ。また、シンクタンクについても国家基本問題研究所、日本戦略研究フォーラム、日本国際問題研究所、笹川平和財団、日本政策研究センターなどが国家安全保障について優れた論考をインターネット上でも公表するようになった。研究者や政治家でなくとも、専門的な議論に無料で、手軽にアクセスできる時代が到来している。

そうした変化を知ってもらいたいと考え、時評ではできるだけ各省庁やシンクタンクの論考を紹介するように努めてきた。特にウクライナ戦争以降は、こうした各省庁の専門誌、シンクタンクの論考の方が適切な分析、議論を提供してくれていることが多くなってきている。これは保守系総合誌がある意味、俗耳に入り易い議論に傾く一方で、現在進行形の課題についての本格的な議論は、各省庁やシンクタンク、アカデミズムの雑誌で展開されるようになってきているからだ。

第四の論点が、インターネットの発展と紙媒体の凋落だ。それでなくとも月刊誌は現在進行形の課題について論じることは苦手だ。どうしても古い情報で論じざるを得ず、発行された時点では局面が大きく変わっていることがある。

それでも時評の連載を始めた二〇一四年当時は、紙媒体を中心に扱ってきたが、この十年の間にインターネットで公表される論考の質と量が飛躍的に向上し、いまや紙媒体を圧倒している。

しかも官邸、外務省、防衛省・自衛隊、日本銀行、財務省などが有用な公刊情報、一次情報をリアルタイムに公開するようになったため、新聞や雑誌で報じられる「加工された情報」ではなく、各省庁の一次情報を活用することが増えた。マスコミによる恣意的な情報操作に振り回されないようにするためにも、政府の一次情報に直接あたった方が的確な分析ができるからだ。

特に外国との交渉に伴う共同声明、記者会見などは一次情報に当たらないと、マスコミの印象操作に振り回されかねない。そのため時評では、政府発表の一次資料に基づいて論じてきた。ある意味、インターネットの発達と政府による一次資料の公開はマスコミによる恣意的な言論操作を許さない状況を生み出しつつある。

インターネットの普及は紙媒体にとっては辛い変化だが、誰もが手軽に政府の一次情報にアクセスできるようになったわけで、国民のリテラシーが向上すれば偏向マスコミを克服する大きな力になっていくはずだ。

以上、我が国の論壇の変化を四つの視点から指摘した。私の分析が妥当なのかどうか、是非とも議論を深めてもらいたいものだ。

最後に十年にわたって読者の皆さん、本当にありがとうございました。(情報史学研究家)

(月刊「正論」3月号から)

えざき・みちお

昭和37年生まれ。九州大学卒業後、国会議員政策スタッフなどを務める。安全保障、インテリジェンス、近現代史研究に従事。麗澤大学客員教授。『アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄』(祥伝社新書)など著書多数。

【日本保守党騒動は「読者が気の毒」】「読者は高齢男性ばかり」はウソ|国のために命を落としても誰も感謝されない国|今のネトウヨは「左翼」と一緒|今の『WiLL』と『Hanada』の違いは?【梶原麻衣子】

@quadrifogliospa

6 か月前WiLLは前の編集長が陰謀論好きで裏も取らずに疑惑の段階で肩入れして人権侵害記事を掲載、裁判で間違っていたことが分かっても訂正もせず、X(旧Twitter)でも誤報に飛びつき指摘されたら削除を繰り返すような左翼しぐさで、完全にビジネス保守モデルのおかしな雑誌になり果てましたね。

「なんかなー。思想誘導というか。スポンサーはどこだろ?日本会議系か?T教会系か?」

「参政党や高市政権を推してる時点でバックは知れてる?」

「異常な躍進とか異様に高い支持率とか・・・なんだろ?」

コメント